- 大版票

-

- 紀(jì)特版票

- 編號(hào)版票

- J T版票

- 編年版票

- 個(gè)性化版

- 2003年大版

- 2004年大版

- 2005年大版

- 2006年大版

- 2007年大版

- 2008年大版

- 2009年大版

- 2010年大版

- 2011年大版

- 2012年大版

- 2013年大版

- 2014年大版

- 2015年大版

- 2016年大版

- 2017年大版

- 2018年大版

- 2019年大版

- 2020年大版

- 2021年大版

- 2022年大版

- 2023年大版

- 2024年大版

- 2025年大版

- 生肖金銀幣

-

- 2025蛇年生肖幣

- 2024龍年生肖幣

- 2023兔年生肖幣

- 2022虎年生肖幣

- 2021牛年生肖幣

- 2020鼠年生肖幣

- 2019豬年生肖幣

- 2018狗年生肖幣

- 2017雞年生肖幣

- 2016猴年生肖幣

- 2015羊年生肖幣

- 2014馬年生肖幣

- 2013蛇年生肖幣

- 2012龍年生肖幣

- 2011兔年生肖幣

- 普制生肖幣

- 彩色生肖幣

- 扇形生肖幣

- 梅花生肖幣

- 公斤生肖幣

- 長(zhǎng)方形生肖幣

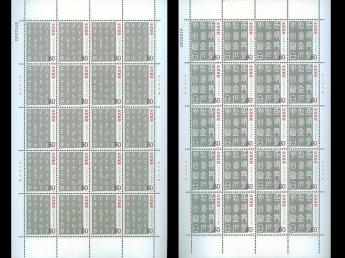

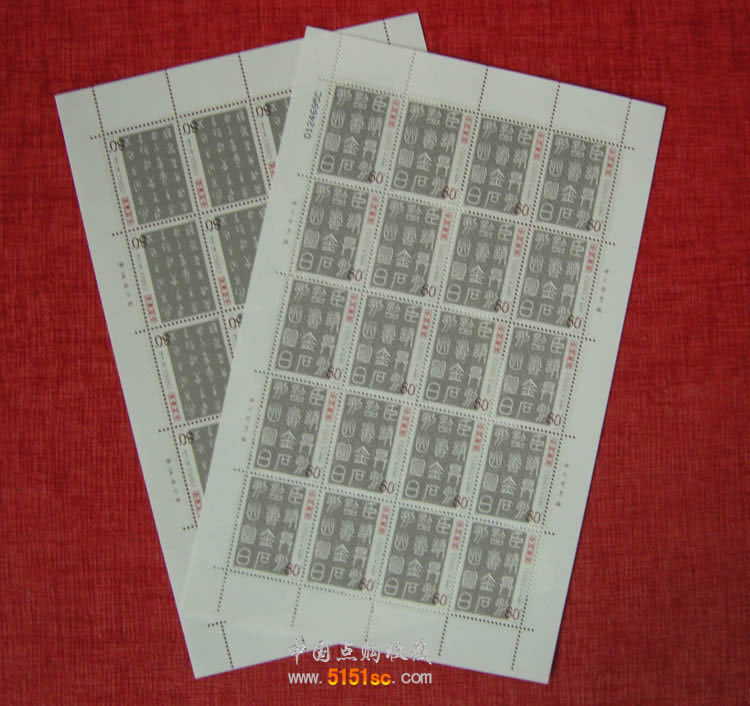

【商品名稱】 2003-3 中國(guó)古代書(shū)法----篆書(shū)

【發(fā)行日期】 2003年2月22日

【商品圖序】 (2-1)T 西周?毛公鼎 80分 950萬(wàn)枚

(2-2)T 秦?泰山刻石 80分 880萬(wàn)枚

【郵票規(guī)格】 30×40毫米

【齒孔度數(shù)】 12度

【整張枚數(shù)】 版式一 20枚;

版式二 8枚(一、二圖連印,發(fā)行量46萬(wàn)版)

【版 別】 膠印

【設(shè) 計(jì) 者】 王虎鳴

【責(zé)任編輯】 劉繼鴻

【印 制 廠】 北京郵票廠

背景介紹

(2-1)毛公鼎為西周晚期的宣王時(shí)期器物。清道光末年于陜西岐山出土的重器。毛公鼎通高近54厘米,重34.5公斤,大口圓腹,整個(gè)造型渾厚而凝重,飾紋也十分簡(jiǎn)潔有力、古雅樸素,標(biāo)志著西周晚期,青銅器已經(jīng)從濃重的神秘色彩中擺脫出來(lái),淡化了宗教意識(shí)而增強(qiáng)了生活氣息。

銘文長(zhǎng)達(dá)四百九十七字,為皇皇鉅制,被譽(yù)為“抵得一篇尚書(shū)”。其內(nèi)容是周王為中興周室,革除積弊,策命重臣毛公,要他忠心輔佐周王,以免遭喪國(guó)之禍,并賜給他大量物品,毛公為感謝周王,特鑄鼎記其事。其書(shū)法是成熟的西周金文風(fēng)格,奇逸飛動(dòng),氣象渾穆筆意圓勁茂雋,結(jié)體方長(zhǎng),較散氏盤稍端整。李瑞清題跋鼎時(shí)說(shuō):“毛公鼎為周廟堂文字,其文則尚書(shū)也,學(xué)書(shū)不學(xué)毛公鼎,猶儒生不讀尚書(shū)也。”毛公鼎的高度和重量與其他殷商時(shí)期所挖掘到的巨大青銅器可說(shuō)是天差地遠(yuǎn),然而,毛公鼎上刻的銘文卻是當(dāng)今出土的七千多件銘文青銅器中最多的,有32行,499字,是西周青銅器之最,相當(dāng)具有研究?jī)r(jià)值。

(2-2)泰山刻石立于始皇二十八年(公元前219年),是“天下第一山”----泰山最早的刻石。 此刻石原分為兩部分:前半部系公元前219年秦始皇東巡泰山時(shí)所刻,共144字;后半部為秦二世胡亥即位第一年(公元前209年)刻制,共78字。刻石四面廣狹不等, 刻字22行,每行12字,共222字。兩刻辭均為李斯所書(shū)。現(xiàn)僅存秦二世詔書(shū)10個(gè)殘 字,即“斯臣去疾昧死臣請(qǐng)矣臣”,又稱“泰山十字”。據(jù)清道光八年(1828年)《 泰安縣志》載,宋政和四年(1114年)刻石在岱頂玉女池上,可認(rèn)讀的有146字,漫滅剝蝕了76字。明嘉 靖年間,北京許某將此石移置碧霞元君宮東廡,當(dāng)時(shí)僅存二世詔書(shū)4行29字,即“臣斯臣去疾御史夫臣昧死言臣請(qǐng)具刻詔書(shū)金石刻因明白矣臣昧死請(qǐng)”。清乾隆五年(1740年)碧霞祠毀于火,刻石遂失。 泰山刻石

嘉慶二十年(1815年),泰安舊尹蔣因培帶領(lǐng)同邑柴蘭皋在山頂玉女池中搜得殘石2塊,尚存10個(gè)字,遂將殘碑嵌于岱頂東岳廟壁上。清道光十二年(1832年),東岳廟墻坍塌,泰安知縣徐宗干“亟索殘石于瓦礫中”,囑道人劉傳業(yè)將殘石移到山下,嵌置在岱廟碑墻內(nèi),并寫跋記其經(jīng)過(guò)。光緒十六年(1890年),石被盜,縣令毛大索十日,得石于城北門橋下,后重置于岱廟院內(nèi)。宣統(tǒng)二年(1910年)知縣俞慶瀾為防刻石遭風(fēng)雨剝蝕,在岱廟環(huán)詠亭造石屋一所,將秦泰山刻石及徐宗干的跋和自己寫的序共3石嵌于石屋內(nèi),周圍加鐵柵欄保護(hù)。1928年遷于岱廟東御座內(nèi),修筑一座門式碑龕,將以上3石壘砌其中。建國(guó)后,于碑龕正面鑲裝玻璃保護(hù)。

將客服的回復(fù)發(fā)送到我的郵箱或手機(jī)

- 2021年30g熊貓銀質(zhì)紀(jì)念幣如需盒子 可單拍

- 售價(jià):¥300

- 支付方式

- 支付寶擔(dān)保交易

- 網(wǎng)銀在線支付

- 銀行電匯

- 售后服務(wù)

- 品質(zhì)保證原則

- 退換貨流程及說(shuō)明

- 客服中心

- 銷售專線:010-62363106

- 咨詢座機(jī):010-82960029

- 收購(gòu)專線:13718125151

- 郵箱:5151sc@163.com

購(gòu)物首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 版權(quán)聲明

公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號(hào)寫字樓1011室

版權(quán)所有:點(diǎn)購(gòu)收藏網(wǎng) Copyright © 2008-2023 京ICP證100771號(hào) 京ICP備12004165號(hào) 京公網(wǎng)安備110102003061