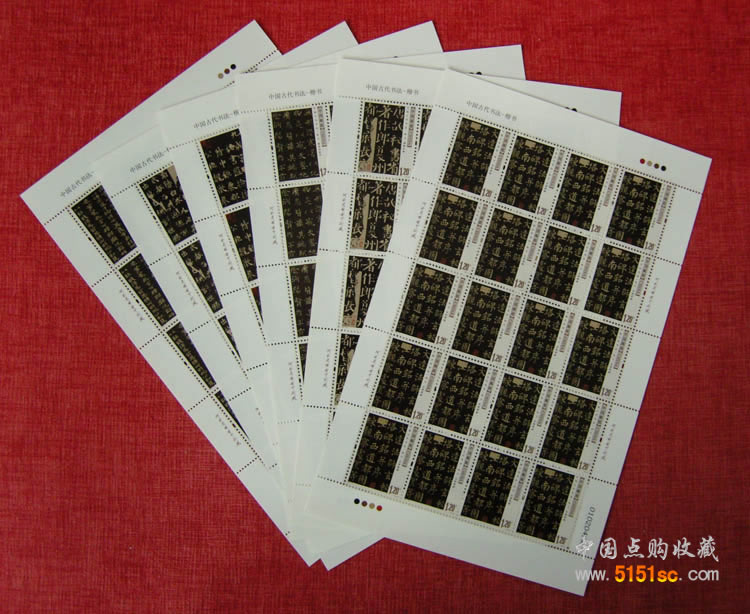

【商品編號】 2007-30

【商品名稱】 中國古代書法--隸書大版

【發(fā)行日期】 2007年11月5日

【商品圖序】 (6-1)宣示表

(6-2)張猛龍碑

(6-3)九成宮醴泉銘

(6-4)雁塔圣教序

(6-5)顏卿禮碑

(6-6)玄秘塔碑

【齒孔度數(shù)】 12*11.5度

背景介紹:

楷書也叫正楷、真書、正書。從隸書逐漸演變而來,更趨簡化,字形由扁改方,筆劃中簡省了漢隸的波勢, 爨體字體欣賞,橫平豎直。《辭海》解釋說它"形體方正,筆畫平直、可作楷模。故名楷書。始于漢末,通行至今,長盛不衰。楷書的產(chǎn)生,緊扣漢隸的規(guī)矩法度,而追求形體美的進一步發(fā)展,漢末、三國時期,漢 的書寫逐漸變波、磔而為撇、捺、且有了"側(cè)"(點)、"掠"(長撇)、"啄"(短撇)、"提"(直 鉤)等比劃,使結(jié)構(gòu)上更趨嚴整。如《武威醫(yī)簡》、《居延漢簡》等。楷書的 特點在于規(guī)矩整齊,所以稱為楷法,一直沿用至今。[1] 楷書有模楷的意思,張懷?《書斷》中已先談到過。六朝人仍習慣地用著它,例如羊欣《采》文,王僧虔《論書》韋誕傳中都云∶“誕字仲將,京兆人,善楷書。”那是“八分楷法”的簡稱。到北宋才以之代替了正書之名,其內(nèi)容顯然和古稱是不一樣的,名異實同和名同實異之例,大概有以上這些,這些概念不弄清楚,勢必至于把各方面的其他問題也永遠混淆不清,一無是處了。

《宣示表》,著名小楷法帖,原為三國時魏鐘繇所書,真跡不傳于世,刻本見《淳化閣帖》、《大觀帖》,傳為王羲之所臨摹刻。字的捺腳有濃重的隸書波磔意趣,極為古雅。近人馬公愚的臨本接近原作神韻,刊于《書法大成》,可供臨習時對照參考。

《張猛龍碑》全稱《魯郡太守張府君清頌碑》。北魏正光三年(522)正月

立,無書寫者姓名,碑陽二十四行,行四十六字。碑陰刻立碑官吏名計十列。額正書“魏魯郡太守張府君清頌之碑”三行十二字。古人評價其書“正法虬已開歐虞之門戶”,向被世人譽為“魏碑第一”。

《九成宮醴泉銘碑》碑立于唐貞觀六年(公元632年)。碑額陽文篆書“九成宮醴泉銘”六字,行文二十四行,行四十九字。碑身和碑首連成一體,碑首有六龍纏繞。正面隸書“九成宮醴泉銘”六個大字,碑座已經(jīng)破損。 九成宮醴泉銘局部

《唐人書評》中說:“歐陽詢書,若草里驚蛇、云間電發(fā),又如金剛?目,力士揮拳”,其書法刻厲險勁之貌,由此可見一般。到了晚年,其書法更是臻于化境,至其筆墨工巧,意態(tài)精密俊逸處,而人復(fù)比之孤峰崛起,四面削成。他的字,端莊整齊而不板滯,方正渾穆而不局促;氣度森嚴,凝重沉穩(wěn);高簡中寓渾穆,方正中見柔媚,轉(zhuǎn)折處干凈利落,于雍容大度中透出險勁之趣。

《雁塔圣教序》亦稱《慈恩寺圣教序》,唐代褚遂良書。楷書,共1463字。公元653年(唐永徽四年)立。共二石,均在陜西西安慈恩寺大雁塔下。前石為序,全稱《大唐三藏圣教序》,唐太宗李世民撰文;后石為記,全稱《大唐皇帝述三藏圣教記》,唐高宗李治撰文。為避高宗諱,碑文兩個“治”字,均缺末筆。

《顏勤禮碑》自署立于大歷十四年(779年)。楷書,碑文一通。殘石175×90×22厘米。碑四面環(huán)刻,存書三面。碑陽19行,碑陰20行,行38字。左側(cè)5行,行37字。 右側(cè)上半宋人刻“忽驚列岫曉來逼,朔雪洗盡煙嵐昏”十四字,下刻民國宋伯魯題跋。現(xiàn)存西安碑林,北京故宮博物院藏初拓本。《顏勤禮碑》在拙重中見挺拔雄肆之氣概,《麻姑仙壇記》則在寬博中見空靈洞達之韻度,堪稱顏楷的雙峰并峙。

《玄秘塔碑》全稱《唐故左街僧錄內(nèi)供奉三教談?wù)撘{大德安國寺上座賜紫大達法師玄秘塔碑銘并序》,唐裴休撰文,柳公權(quán)書并篆額。《玄秘 塔碑》立于唐會昌元年 (公元841年)十二月,碑在陜西西安碑林。楷書28 行,行54字。

購物首頁 | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 版權(quán)聲明

公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號寫字樓1011室

版權(quán)所有:點購收藏網(wǎng) Copyright © 2008-2023 京ICP證100771號 京ICP備12004165號 京公網(wǎng)安備110102003061