中國銀元自誕生以來,官方的銀元含銀量幾經(jīng)變遷,大體的變化過程是,主幣從90%含銀逐漸降低到89%含銀,輔幣拿五角來說,從86%到84%,再到80%,最后到70%的過程,含銀量下降是主要變遷方向。

一、清朝龍洋

清代龍洋含銀量,根據(jù)光緒三十三年《度支部奏進(jìn)呈新鑄通用銀幣并議定成色分量奏折》,銀幣有四種:1、七錢二分銀幣:銀九銅一;2、三錢六分銀幣:銀八五銅一五;3、一錢四分四里銀幣:銀八二,銅一八;4、七分二厘銀幣:銀八二,銅一八。

宣統(tǒng)二年時(shí)又有改變,但基本維持在主幣銀九,輔幣銀八的范圍。

二、民國大頭

袁大頭的含銀量,根據(jù)民國三年公布的《國幣條例》,銀幣有四種:1、一圓銀幣:銀九銅一;2、五角銀幣:銀七銅三;3、二角銀幣:銀七銅三;4、一角銀幣:銀七銅三。

輔幣均為有限法償,公差千分之三。

民國六年的《國幣法草案》,其中規(guī)定:1、一元銀幣:銀八九,銅一一;2、中元銀幣:銀七銅三;3、二角銀幣:銀七銅三;4、一角銀幣:銀七銅三。

從以上對(duì)比可以看出,大頭的主幣一圓的含銀量,從民國三年規(guī)定的銀九降到了銀八九。另外輔幣的含銀量民國時(shí)期固定在銀七銅三,這比清代的龍洋輔幣成色大大降低。究其原因,主要是由于鑄造新幣成本太高造成的!不得不降成色以實(shí)現(xiàn)普及并增加利潤。

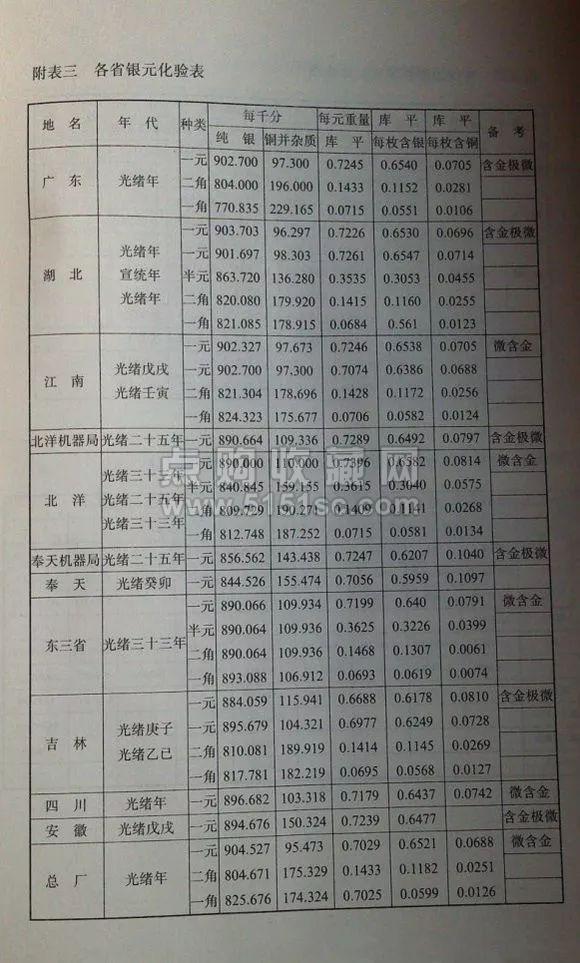

三、各省銀元

面對(duì)主幣如此巨大的虧損額度,顯然降低成色可以有一定的彌補(bǔ)作用,但畢竟主幣的定位是本位幣,無限法償,故而不能大幅降低成色,這就得從輔幣中另尋辦法。在清代,貳角,一角的鑄幣也是有盈余的,如今輔幣成色又進(jìn)一步降低,這使得鑄造輔幣的盈余增長(zhǎng)明顯,這一方面能彌補(bǔ)鑄造主幣的虧損,另一方面也能貼補(bǔ)國家財(cái)政。但面臨如此高的溢價(jià),想控制濫鑄也是很困難的。

從主幣輔幣的鑄造成本和利潤,大體可以看出銀元成色降低的端倪了。

從清代龍洋以及外國銀元的含銀量圖譜可以看出,龍洋的含銀量各地差異較大,這也造成的銀色,包漿,直徑,厚度,以及聲音的不同。

擴(kuò)展閱讀: 袁世凱銀元價(jià)格 奧運(yùn)鈔 北洋造光緒元寶 錢幣收藏價(jià)格表 郵票價(jià)格查詢

聯(lián)系人

電 話

微 信

Q Q

聯(lián)系人

電 話

購物首頁 | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 版權(quán)聲明

公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街德勝置業(yè)大廈1號(hào)寫字樓1011室

版權(quán)所有:點(diǎn)購收藏網(wǎng) Copyright © 2006-2019 京ICP證100771號(hào) 京ICP備12004165號(hào) 京公網(wǎng)安備110102003061